教育方針の解説

本校の教育について

グローバル化が進む21世紀の世界は、政治・経済・環境問題等がボーダレスな時代であり、日本社会もまた多くの困難な課題に直面している。これらの問題に真摯に取り組み解決への糸口を模索する志を持つ人間こそ、高村光太郎の詩にある「持って生まれたものを深くさぐって強く引き出す人」であり、羯南翁の求める「天下の賢」であろう。そこで弘高生に求められているものは、「誰人天下賢」を里程標と仰ぎ、徳・智・体ともに調和のとれた、背骨のしっかりした自己の確立と自己実現を目指すことである。

目指す人間像「持って生まれたものを深くさぐって強く引き出す人」とは、時流に流されず、背骨のしっかりした自己の確立を目指す、品格があり高い志と強い信念をもった人間と言い換えることができる。

また、教育目標にある「『誰人天下賢』を里程標と仰ぎ」とは、絶えざる努力と内省を意味する。ここでいう「天下の賢」は、陸羯南作の五言詩によるものだが、それは明治の政治評論家として藩閥政府と対等に論戦し、自立した外交と民政の充実を求めた羯南翁自身の姿とも重なるものがある。

これから君たちの進むべき道は、決して容易で平坦な道ではない。だからこそ、地域と世界のために働きながらも、集団に埋没せず、「規律ある自由」を護持できる人格の形成が必要とされる。他律的な学習にとどまらず、自律的に「自学自習」に取り組むことは、人格の陶冶につながる。また、その意欲と忍耐力を支えるのが「体力の増進」であり、心と身体の両面を鍛えることが求められる。

目指す人間像「持って生まれたものを深くさぐって強く引き出す人」とは、時流に流されず、背骨のしっかりした自己の確立を目指す、品格があり高い志と強い信念をもった人間と言い換えることができる。

また、教育目標にある「『誰人天下賢』を里程標と仰ぎ」とは、絶えざる努力と内省を意味する。ここでいう「天下の賢」は、陸羯南作の五言詩によるものだが、それは明治の政治評論家として藩閥政府と対等に論戦し、自立した外交と民政の充実を求めた羯南翁自身の姿とも重なるものがある。

これから君たちの進むべき道は、決して容易で平坦な道ではない。だからこそ、地域と世界のために働きながらも、集団に埋没せず、「規律ある自由」を護持できる人格の形成が必要とされる。他律的な学習にとどまらず、自律的に「自学自習」に取り組むことは、人格の陶冶につながる。また、その意欲と忍耐力を支えるのが「体力の増進」であり、心と身体の両面を鍛えることが求められる。

目指す人間像について

出典は、高村光太郎の詩「少年に与ふ」

これを人間像としてなぜ選んだかについて、小田桐孫一元校長(第22代,昭43.4〜47.3)は次のように書いている。

えらい人や名高い人になろうとは決してするな

持って生まれたものを深くさぐって

強く引き出す人になるんだ

天からうけたものを天にむくいる人になるんだ

それが自然と此の世の役に立つ (抜粋)

これを人間像としてなぜ選んだかについて、小田桐孫一元校長(第22代,昭43.4〜47.3)は次のように書いている。

- その一

- 少年の修業は自己充実の決意を固めることが第一であるから

- その二

- 充実した自己の力を発揮することが本来的に「この世の役に立つ」ことになるから

- その三

- この詩は「えらい人や名高い人になるな」といっているのではなく、「なろう」として排他的、利己的、非人間的になることを戒めたものであるから

また、同じく高村光太郎の詩「牛」を引用し、牛の愚直なまでのゆっくりとした歩みを、虹の如くにうつろな流行や新傾向などにかきみだされている現代の風潮の解毒剤であるとし、自身の原点に立ち返ることが必要だと述べている。そして、「のろのろ歩く」とは、強い意志と信念とをもって自己を築きあげてゆく者の姿を示し、まさに「持って生まれたものを深くさぐって強く引き出す」ことの具象化であるとも述べている。

牛は急ぐ事をしない

牛は力一ぱいに地面を頼っていく

自分を載せてゐる自然の力を信じきって行く

ひと足、ひと足、牛は自分の道を味はって行く

ふみ出す足は必然だ

うはの空の事ではない

是でも非でも

出さないでは堪らない足を出す牛だ

出したが最後

牛は後へはかへらない

足が地面へめり込んでもかへらない

そしてやっぱり牛はのろのろ歩く (抜粋)

陸羯南について

明治の反骨のジャーナリスト。藩閥政治の痛烈な批判者であった。

安政4年(1857)に、陸奥国弘前在府町(現・青森県弘前市在府町)に生まれる。幼名・巳之太郎、改名して實。羯南は号。明治40年(1907年)没。

15歳頃から、古川他山の漢学塾に学びその後、東奥義塾を経て宮城師範学校に入学するが卒業を目前に退学。次いで、司法省法学校に入るが、薩摩出身の校長の学生への処遇に抗議して原敬らとともに退学。

その後帰郷して、青森新聞社に勤め、親戚の陸家を再興し、陸姓となる。しかし県政批判による筆禍のため罰金を受け青森新聞社を退社し、内務省管轄紋別精糖所を経て再び上京、太政官文書局(のち内閣官報局)の官吏となった。しかし、ここでも政府の条約改正・欧化政策に反対し退官。

その後新聞『東京電報』発刊を経て、新聞『日本』を創刊した。三宅雪嶺、杉浦重剛、長谷川如是閑、正岡子規など明治後期を代表する多くの思想家、言論人がこの新聞に集まり、近代ジャーナリズムのさきがけとなった。その主張は国民主義と呼ばれ、一貫して官僚主義や藩閥政治、政府の不正・腐敗を糾弾し、その論調の激しさから、しばしば発行停止処分を受けた。

安政4年(1857)に、陸奥国弘前在府町(現・青森県弘前市在府町)に生まれる。幼名・巳之太郎、改名して實。羯南は号。明治40年(1907年)没。

15歳頃から、古川他山の漢学塾に学びその後、東奥義塾を経て宮城師範学校に入学するが卒業を目前に退学。次いで、司法省法学校に入るが、薩摩出身の校長の学生への処遇に抗議して原敬らとともに退学。

その後帰郷して、青森新聞社に勤め、親戚の陸家を再興し、陸姓となる。しかし県政批判による筆禍のため罰金を受け青森新聞社を退社し、内務省管轄紋別精糖所を経て再び上京、太政官文書局(のち内閣官報局)の官吏となった。しかし、ここでも政府の条約改正・欧化政策に反対し退官。

その後新聞『東京電報』発刊を経て、新聞『日本』を創刊した。三宅雪嶺、杉浦重剛、長谷川如是閑、正岡子規など明治後期を代表する多くの思想家、言論人がこの新聞に集まり、近代ジャーナリズムのさきがけとなった。その主張は国民主義と呼ばれ、一貫して官僚主義や藩閥政治、政府の不正・腐敗を糾弾し、その論調の激しさから、しばしば発行停止処分を受けた。

「誰人天下賢」について

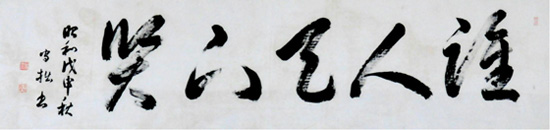

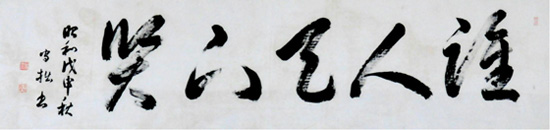

本校の第一体育館の後ろには「誰人天下賢」(揮毫石倉守拙 注1) という大きな扁額が掲げられている。これは、創立85年(昭和43年)の開校記念日に際し、風雪に耐えうる里程標として掲げられたものである。

この語は、陸羯南が「自分と同じように名山巌城(いわき)の下に生い育つ若い後輩たちに天下の賢たれよ」と呼びかけた五言詩の最後の語である。

小田桐孫一元校長は、「一隅を照らす人」「いなければ物事が渋滞して困る人」「背骨のしっかりした人」等と様々な表現をしている。 注2)

注1)

本名石倉金庫 元弘前高校書道科教諭・講師

注2)

「天下の賢」について鳴海康仲氏(鳴海病院元院長、鳴海康安氏(同窓会会長平成11.7〜18.7)のご尊父)は「公明正大で無私な人」といった。

また、『鶏肋抄』(小田桐孫一著)132頁には次のように書かれている。

「意味は至ってわかりよく、あらためて説明の必要はないと思うが、ただ結びが反問の形になっているところは着目しなければならない。反問の形になっているのは『これまで岩木山の下に天下の賢というに足る人物が出ていないとすれば、これからは出なければならぬ。郷土の青少年たちよ、それを目指して努力せよ』という期待と鞭撻の気持ちが言外に籠められていると考えられるからである」

さらに、最後の行「誰人天下賢」には、反語のほかに疑問や倒置という解釈もあり、読みも天下の賢と切るのではなく、それぞれの解釈に従って「なるぞ」「ならん」「なる」「なるを」を付けて読むべきとの考えもあり、その考えのもとに書かれたものも様々ある。

しかし、ここでは陸羯南会会長 舘田勝弘氏(元弘前中央高校長)の見解に基づき、小田桐孫一元校長と同じ解釈と読みの立場をとることにする。

(第1体育館後方に掲げられている扁額)

この語は、陸羯南が「自分と同じように名山巌城(いわき)の下に生い育つ若い後輩たちに天下の賢たれよ」と呼びかけた五言詩の最後の語である。

名山出名士 (名山、名士を出す)

此語久相傳 (この語久しく相伝う)

試問巌城下 (試みに問う巌城(がんじょう)の下)

誰人天下賢 (誰(た)れ人(ひと)か、天下の賢)

ここでの「天下の賢」とは、天下第一等の人物のことではあるが、むしろ社会的地位や所得等による評価水準より一段高い次元の人間のことである。小田桐孫一元校長は、「一隅を照らす人」「いなければ物事が渋滞して困る人」「背骨のしっかりした人」等と様々な表現をしている。 注2)

注1)

本名石倉金庫 元弘前高校書道科教諭・講師

注2)

「天下の賢」について鳴海康仲氏(鳴海病院元院長、鳴海康安氏(同窓会会長平成11.7〜18.7)のご尊父)は「公明正大で無私な人」といった。

また、『鶏肋抄』(小田桐孫一著)132頁には次のように書かれている。

「意味は至ってわかりよく、あらためて説明の必要はないと思うが、ただ結びが反問の形になっているところは着目しなければならない。反問の形になっているのは『これまで岩木山の下に天下の賢というに足る人物が出ていないとすれば、これからは出なければならぬ。郷土の青少年たちよ、それを目指して努力せよ』という期待と鞭撻の気持ちが言外に籠められていると考えられるからである」

さらに、最後の行「誰人天下賢」には、反語のほかに疑問や倒置という解釈もあり、読みも天下の賢と切るのではなく、それぞれの解釈に従って「なるぞ」「ならん」「なる」「なるを」を付けて読むべきとの考えもあり、その考えのもとに書かれたものも様々ある。

しかし、ここでは陸羯南会会長 舘田勝弘氏(元弘前中央高校長)の見解に基づき、小田桐孫一元校長と同じ解釈と読みの立場をとることにする。

(第1体育館後方に掲げられている扁額)